ŅĘÓ»„Ā(liØ¢n)r“ś£¬ŠÅĻ¢µÄĖ¢ŠĀŌ½ķŌ½æģ�”£ŌŚß@ӵı³¾°ĻĀ£¬Ī¼ŅĄææĪÄ×Ö�”¢Õ¹°å”¢öš^µČŠĪŹ½µÄæĘĘÕ¹¤×÷ŅŃuuėyŅŌM×ć¹«±ŠčĒó�����£¬æĘ

f(xiئ)µČC(jØ©)(gØ°u)é_Ź¼LŌøü¶ąŌŖ”¢ŠĀ³±µÄ÷²„·½Ź½�£»Åc“ĖĶ¬r£¬æĘĘÕ®a(chØ£n)I(yØØ)»Æ²½·„ŅĄČ»¾Āż�£¬æĘĘÕŅ²ŠčŅŖÉēžŗĶŹŠöĮ¦ĮæµÄ

¢Åc£¬ŅŌ(gØ°u)½ØĘšøü¼ÓĮ¢ów�����”¢Č«ĆęµÄæĘĘÕ

ówĻµ���”£

9ŌĀ17ČÕ£¬Ö÷ī}é“(chuؤng)ŠĀ·ÅļwōĻė æĘ¼¼ŅżīI(lØ«ng)Ī“ķ”µÄ2016Č«ųæĘĘÕČÕ»īÓĄé_į”Ä»����”£ĪŅųæĘĘÕŹĀI(yØØ)ÕżĢÓŚŌõÓµÄėA¶Ī£¬ČēŗĪßmŖ(yØ©ng)¹«±ŠčĒóµÄ×»Æ�£¬æĘĘÕ®a(chØ£n)I(yØØ)»ÆÓÖŌČēŗĪĘĘī}£æ×ĪŅĀ Ā ÖŠųæĘ

f(xiئ)ĻąźP(guØ”n)Ų(fØ“)Ų(zئ)ČĖ��”¢æĘĘÕ£¼Ņ

µÄĖ¼æ¼���”£

ŠĪŹ½×¶ą

PPPÄ£Ź½����”¢“»„Ā(liØ¢n)¾W(wØ£ng)+”£¬æĘĘÕ

¹¤×÷²»ŌŁŹĒæĘ

f(xiئ)µČC(jØ©)(gØ°u)µÄ“Ī“ņŖ¶·”

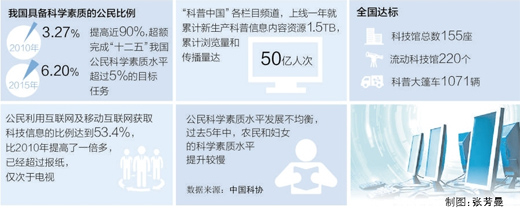

Ņ»½Mµ(shØ“)ž(jØ“)½ŅŹ¾³öĪŅųæĘĘÕŹĀI(yØØ)½üÄźķµÄßM(jجn)²½��”£µŚ¾Å“ĪÖŠų¹«ĆńæĘW(xuئ)ĖŲŁ|(zhج)Õ{(diؤo)²é½Y(jiئ)¹ūļ@Ź¾£ŗ2015ÄźĪŅų¾ßäæĘW(xuئ)ĖŲŁ|(zhج)µÄ¹«Ćń±ČĄżé6.20%�����£¬±Č2010ÄźµÄ3.27%Ģįøß½ü90%�����£¬æsŠ”ĮĖÅcĪ÷·½Ö÷ŅŖ°l(fØ”)ß_(dØ¢)ų¼ŅµÄ²ī¾ą��£»¹«ĆńĄūÓĆ»„Ā(liØ¢n)¾W(wØ£ng)¼°ŅĘÓ»„Ā(liØ¢n)¾W(wØ£ng)«@Č”æĘ¼¼ŠÅĻ¢µÄ±ČĄżß_(dØ¢)µ½53.4%�£¬±Č2010ÄźĢįøßĮĖ1±¶¶ą£»ĪŅų¹«ĆńæĘĘÕ

ŌO(shØØ)Ź©µÄĄūÓĆĒérÅcĆĄų“óÖĀĻą®(dØ”ng)……

øÄ×ÕżŌŚ°l(fØ”)Éś�”£ŅŌæĘ

f(xiئ)饿£¬ÖŠųæĘ

f(xiئ)ĻąźP(guØ”n)Ų(fØ“)Ų(zئ)ČĖÕf���£¬æĘ

f(xiئ)ŌŚĶĘßM(jجn)æĘĘÕ¹¤×÷ÉĻ×öĮĖ²»ÉŁĢ½Ė÷�����£¬Ö÷ŅŖ±ķ¬F(xiؤn)ŌŚÉ·½Ćę£ŗŅ»ŹĒÓÉ“ĖĒ°µÄ“×Ō¼ŗøÉ”µ½½Mæ§ÓĻąźP(guØ”n)²æéT����”¢Éēžø÷½ē“Ņ»KøÉ”£¬ÖšuĻņæĘĘÕ¹¤×÷µÄĘ½Å_�”¢Š¼~ŽD(zhuØ£n)ŠĶ£»¶žŹĒ·eOķ±§»„Ā(liØ¢n)¾W(wØ£ng)�£¬ĶĘßM(jجn)æĘĘÕŠÅĻ¢»Æ½ØŌO(shØØ)£¬øÄŌģ�����”¢ĢįÉż÷½y(tØÆng)æĘĘÕ

¹¤×÷·½·Ø��”£

2014Äź����£¬ÖŠųæĘ

f(xiئ)¢ÓĮĖæĘĘÕŠÅĻ¢»Æ½ØŌO(shØØ)£ķŗĶ“»„Ā(liØ¢n)¾W(wØ£ng)+æĘĘÕ”ŠŠÓ���£¬Ō£ķ“ņŌģµÄ“æĘĘÕÖŠų”ŅŃ½(jØ©ng)³ÉéæĘW(xuئ)÷²„īI(lØ«ng)ÓņµÄķĮĮĘ·ÅĘ��”£ŌŚŠĪŹ½ÉĻ�£¬“æĘĘÕÖŠų”ø÷ŚÄæīlµĄ²ÉČ”Õžø®ŗĶÉēžŁY±¾ŗĻ×÷£ØPPP£©Ä£Ź½�£¬ÅcČĖĆń¾W(wØ£ng)”¢ŠĀČA¾W(wØ£ng)�����”¢°Ł¶Č”¢ņvӵȻ„Ā(liØ¢n)¾W(wØ£ng)ĘóI(yØØ)�����£¬ŌŚČ(nØØi)ČŻÖĘ×÷Åc÷²„īI(lØ«ng)ÓņßM(jجn)ŠŠŗĻ×÷�£¬ÉĻ¾Ņ»ÄźĄŪÓÉś®a(chØ£n)æĘĘÕŠÅĻ¢Č(nØØi)ČŻŁYŌ“1.5TB£¬ĄŪÓgÓ[ĮæŗĶ÷²„Įæß_(dØ¢)50|ČĖ

“Ī�”£

“ÖŠųæĘ

f(xiئ)LŌŗĶŗܶąÉēžC(jØ©)(gØ°u)ŗĻ×÷£¬½čÖś»„Ā(liØ¢n)¾W(wØ£ng)Ę½Å_÷²„���£¬ß_(dØ¢)µ½ĮĖ(yØu)Ż»„Ńa(bس)�����”£”ÖŠųæĘĘÕŃŠ¾æĖłĖłéLĶõæµÓŃÕJ(rØØn)é���£¬½ŲÖĮÄæĒ°£¬ĪŅųÓŠ6|¶ą¾W(wØ£ng)Ćń��£¬¶ąµ(shØ“)ČĖÖ÷ŅŖĶØß^¾W(wØ£ng)½j(luØ°)«@Č”ŠÅĻ¢�����£¬æĘĘÕ

Ņ²±ŲķßmŖ(yØ©ng)ß@Ņ»×»Æ”£

Č(nØØi)ČŻøü¾«

½M棼Ņ¾ĶįücŹĀ¼ž“šŅÉ�”¢×šÖŲ¹«±ßxń£¬æĘĘÕ

Č(nØØi)ČŻøüŗĆøüŹ(zhسn)

÷½y(tØÆng)æĘĘÕC(jØ©)(gØ°u)ŽD(zhuØ£n)×Ė¼Ā·����”¢»„Ā(liØ¢n)¾W(wØ£ng)¹«Ė¾Ķ¶ÉķæĘĘÕ£¬×æĘĘÕ®a(chØ£n)Ę·ČÕŅęŲSø»�����”£æĘĘÕ¹¤×÷Õßé_Ź¼LŌ鹫±Ģį¹©øü¼Ó¾«Į¼�����”¢¾«Ź(zhسn)µÄæĘĘÕ

·žÕ(wØ“)�����”£

ŌŚĶõæµÓŃæ“ķ��£¬ŗƵÄæĘW(xuئ)÷²„»īÓ�£¬÷ŹÜėp·½Ŗ(yØ©ng)ĢÓŚ¦µČµŲĪ»���”£Ņ»Š©¾ÓøßÅRĻĀµÄ²¼µĄŹ½æĘĘÕ²»Hß_(dØ¢)²»µ½īA(yØ“)ĘŚŠ§¹ū�����£¬·“¶ųæÉÄÜßmµĆĘä·“����”£®(dØ”ng)Ē°£¬¹«±¶¼ÓŠŻ^(qiØ¢ng)µÄ×ŌĪŅßxńŅā×R��£¬ŅŖ×¹«±»Æ±»Ó½ÓŹÜé“ĪŅ”Ö÷ÓŠčŅŖ�”£÷²„ÕßŖ(yØ©ng)ŌĖ¼æ¼ČēŗĪĢį¹©ŗƵķžÕ(wØ“)£¬Ķ¬rךÖŲ¹«±µÄßxń���”£ĖūßÕJ(rØØn)é��£¬ŌŚ¬F(xiؤn)“ś÷²„ĄķÄīÖŠ��£¬æĘW(xuئ)

÷²„ÕßÅc¹«±Ö®égµÄ½ēĻŽ²»ŌŁÜĪ¼·ÖĆ÷����£¬¹«±ŹĒŹÜ±�£¬Ņ²ŹĒ

¢ÅcÕߣ¬ÉõÖĮŹĒÖ÷§(dØ£o)Õß��£¬Ę½µČµÄźP(guØ”n)ĻµÓŠĄūÓŚÕ{(diؤo)Ó¹«±µÄ

¢ÅcįĒé�����”£

÷²„µÄČ(nØØi)ČŻ»ņÖ÷ī}ŹĒ·ń鹫±ĖłźP(guØ”n)ŠÄŅ²ŹĒæĘĘÕ»īӳɔµÄÖŲŅŖŅņĖŲ”£ Ų(zئ)¾£ŗĪ¢æĘĘÕ¾W(wØ£ng)